大きなやかん

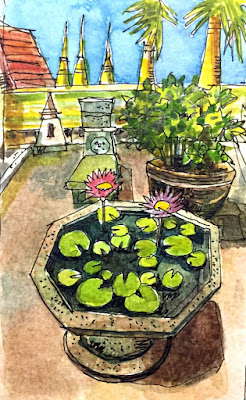

甲子園シーズンが近づいた。各チームでスローガンを掲げていて、仙台育英などでは「大機大用」と言う難しい言葉を使っている。野球では「大きなチャンスを大きく活かす」あるいは「チャンスが来たならばしっかり工夫してそれを活かそう」という意味で使われているようだ。 本来は仏教用語で「大乗の教えを受けてそれを実践する資質」のこと。 一度このブログでも書いたが 、柳生宗矩が残した「兵法家伝書」の「無刀の巻」でも解説されている。それによれば「大機大用」の意味とは以下のようになるのだが、読んでもなかなかわからない。 人間も内に構えた「機」があるためにそれが外へ現れる。外に現れたものを「用」というのである。内に蓄えた「機」が大きければ大きいほど、外にでる「用」も大きくなる。 最近、これを簡単に説明しているのではないか、と思える「ある落語」に出会った。桂枝雀落語大全・第十一集収録の「ちしゃ医者」である。 この医者にかかったら、治るべき患者ですら命が危ないという、超ヤブ医者の話。主人であるこのヤブ医者について、従者の久がこんなことを言う。 「しかし、(うちの先生は)人間は大きいね。確かに大きいね。うん、人間ちゅうものは何やね、大きなやかんに水を入れてそれが沸くんやね。だからちっちゃいやかんすぐ沸くけどね、大きなやかんに水入れてもなかなか沸かん。そのかわり沸いたらものすごい力でるっちゅうこと言うけどね」 一旦沸いたらすごいことになるが、大きいやかんは沸くのに時間がかかる。 ところで、この落語はこう続いていく... 「終生沸かん場合もあるそうなけどな」 「うちの先生やみなそれに近いように思うけどね」 あ、そうですか 終生沸かない、ということもありますか。 こう言われるとまあ、気も楽になりますね。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ☆水彩画は、仏教の国タイ バンコックに保存されている「ジム・トンプソンの家」